宮古、八重山を苦しめた人頭税

そしてもう一方の人頭税である。薩摩支配下の琉球王朝時代に制度化された人頭税は、15歳から50歳までの男女に、男は栗(八重山は米)、女は上布を人頭割に賦課するもので、とりわけ宮古、八重山の農民を苦しめた。台風や干ばつによって農作物が十分に収穫できないときでも、税収入が減らないように人頭割としたもので、農民は収穫が少ない年でも決められた税を納めるために塗炭の苦しみを味わうことになった。

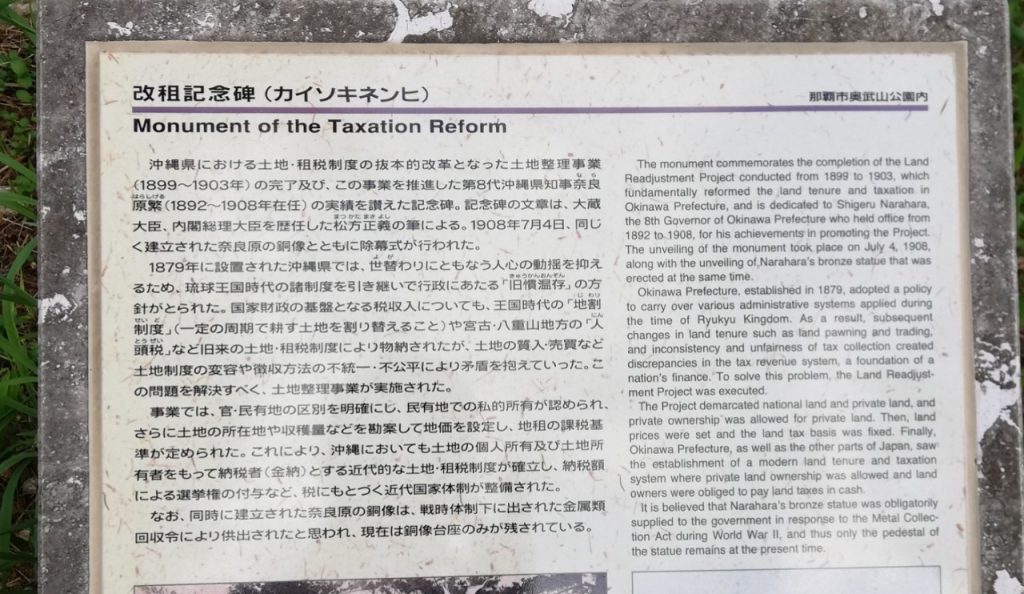

明治維新となり、廃藩置県で沖縄県がスタートしたが、沖縄での明治政府の方針は旧来の税制や土地、地方制度をそのまま引き継ぐ「旧慣温存政策」だった。士族など琉球王朝時代からの支配層の明治政府への協力を取り付けることが「旧慣温存」の念頭にあったのである。

妨害と決死の船出

そのような中、過酷な人頭税の廃止運動に立ち上がったのは、真珠養殖で宮古にやって来た新潟出身の中村十作、那覇出身の城間正安であった。農民らは島の役所や県庁に制度の改革を訴えたが県内の運動ではらちが明かなかった。そこで上京し、政府、国会に直訴する策に出ることとなった。

上京する代表団は中村、城間、それに平良真牛、西里蒲の宮古の青年二人で、四人は役人や士族による多くの妨害を受けながらも、それを押しのけ、決死の船出をする。明治26年、東京の地に着いた一行は精力的な運動を展開し、中央の新聞も大きく取り上げた。読売新聞は「明治の佐倉宗惚五郎上京す」と、江戸時代に佐倉藩(現在の千葉県)の重税を将軍に直訴し、訴えは聞き入れられたものの本人と家族は死罪となった佐倉宗惚五郎に例えて連載で報じた。