「極東国際軍事裁判」研究に先鞭

大浜の伝記や『早稲田大学百年史』にも記されていない歴史的に重大な事柄が二つある。

一つは、GHQによって進められた司法改革の中で、初代となる最高裁判所裁判官の候補に挙げられていたことだ。当時は早大法学部長で、候補者中の最年少組。初代の栄誉に浴することはなかったが、その後司法試験の選考委員、日本学術会議会員、日本学士院会員にも選出されるなど学者として位を極めていったものの、結局、裁判官の法衣をまとうことはなかった。最高裁裁判官候補だったことについて、大濱信泉記念館の喜舎場大貴学芸員は「資料を見たこともなく、聞いたこともない。非常に驚いた」と話す。なにが評価されて、なぜ選ばれなかったのか。

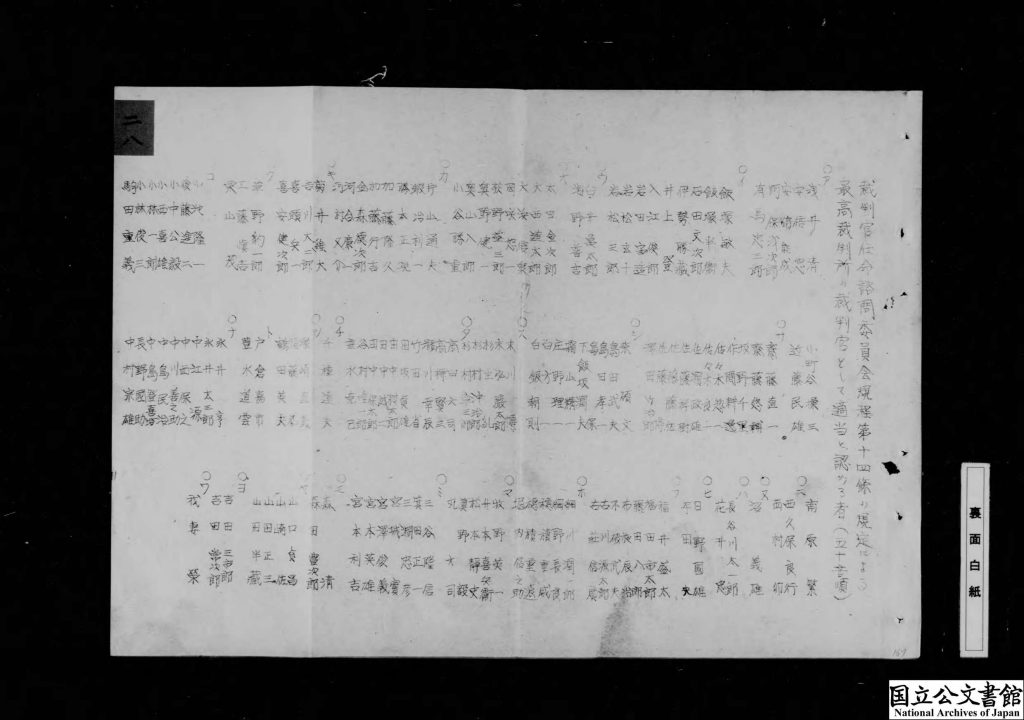

もう一つは、極東国際軍事裁判(東京裁判)開廷直後の1946年10月1日、大浜が代表となって早大法学部内に「極東国際軍事裁判研究会」を立ち上げたことだ。わずか半年で研究書の第1巻を発行し、審理と並行して順次、出版。その成果物『極東国際軍事裁判研究』(全4巻、平和書房)は、今も歴史的評価が分かれる東京裁判研究の嚆矢となるもので、内海愛子(恵泉女学園大学名誉教授)は著書『日本軍の捕虜政策』(青木書店)の中で先行研究の真っ先に挙げている。

大浜の研究会には、国際法の重鎮・入江啓四郎(米ハーバード大学教授やアメリカ歴史学会会長などを歴任した入江昭の実父)ら錚々たるメンバー集っていた。その後、彼らは、大浜と呼応するかのように沖縄の帰属を巡って活発な発言を繰り返している。なぜ大浜らは、戦後最初となる研究テーマとして東京裁判を選んだのか。

大浜の生涯は、沖縄・日本の近現代史に彩られている。ことしは敗戦から80年、海洋博から50年になる。これまで着目されてこなかった逸話を拾いながら、長い歴史のスパンの中に大浜信泉の足跡を跡づけてみたい。