日本民俗学の創始者 南島への旅

柳田国男の来島は八重山史の上で特筆されるだけでなく、柳田民俗学の礎となった。宮良当壮の日記によると、1920年6月30日午前、金田一京助に連れられて柳田宅を訪れ、面識を得た。柳田から「八重山の旧記を是非見たい、複写したい」と言われ、その日の夜、宮良は以前から予定していた実家への帰途についた。帰省中の3カ月余、調査に励み、卓爾からは柳田に贈る石杵を託された。

貴族院書記官長を辞して朝日新聞社客員に転じ、日本各地を旅しながら紀行記を連載していた柳田。年の瀬12月13日、いよいよ沖縄に向けて発つ。九州から島伝いに南下、年明け1月23日八重山入港、波止場で卓爾と永珣が出迎えた。初日は四つの御嶽を回った。「即ちひろもぎ式の神社であること。その形式は日本古神道における重要なものであるかよく保存するよう、私や神司に注意して下さった」(喜舎場永珣『八重山民俗史(下)』)。(注2)

八重山料理のもてなしを受けた柳田はあれこれ質問した。一週間近い滞在中、宮良殿内など名所を見て、古文書や旧記を保管している家々を訪ね歩いた。宮良当壮の兄が案内役。ツカサ(神女)や教育関係者らとも会い、与那国の女たちの生活にも興味を示した。講演をお願いされて快く応じ、八重山公会堂で「現代の社会不安に対する吾人の覚悟」と題して話した。

永珣が自宅を訪れた柳田に「ご馳走したいがなにがほしいですか」と尋ねたところ、「島でみんなが毎日食べているものを食べたい。特にミソしるが飲みたい」と答えたので、味噌汁をつくって差し上げた(三木健『八重山近代民衆史』)。柳田は、永珣書きかけの八重山民謡の原稿を目にし、自身が編纂する出版物に加えて世に出したいと申し出た。躊躇する永珣を「日本の学界へいち早く紹介すべきだ。世の中に完成した文献は一つもない。学界に紹介しつつ補訂しつつ、完成へ漕ぎ付くのである」と強い口調で諭し、それが『八重山島民謡誌』となって日の目をみた。

最後の晩、測候所官舎で招宴があり、柳田は民謡と舞踊で歓待を受けたが、その方面には詳しくないから専門家を派遣すると約束、翌年、東洋音楽研究者の田辺尚雄が顔をみせた。田辺は、ユンタやジバラなど男女混合の合唱を「世界に誇るに足る第一級の民謡」と絶賛。それが柳田の招きによる日本青年館主催「郷土舞踊民謡大会」(1928年・東京)出演に結び付く。4カ月に及ぶ練習中、三線や太鼓・踊りの師匠格だった大浜信泉の父・信烈ら芸能団顧問は一挙手一投足に厳しく目を光らせ、手振りや衣装についても検討したという(大田静男『八重山の芸能』)。永珣が監督として率いた芸能団は大喝采を浴び、「芸能の宝庫・八重山」の評価が広がった。ラジオ放送が八重山でも流れ、島人は感涙にむせんだと伝わる。ここに至って八重山庶民の芸能も、日本の審美的価値体系の中に組み込まれた。東京では、欧州留学から帰国したばかりの信泉が受け入れ側の世話役として奔走。公演成功の興奮冷めやらぬ中、八重山郷友会発足の動きがあり、信泉が初代会長に就く。信泉宅では、家族らが郷友をもてなす料理づくりに汗を流した。

マンデーラ人漂着の語り部 「大濱君の父」

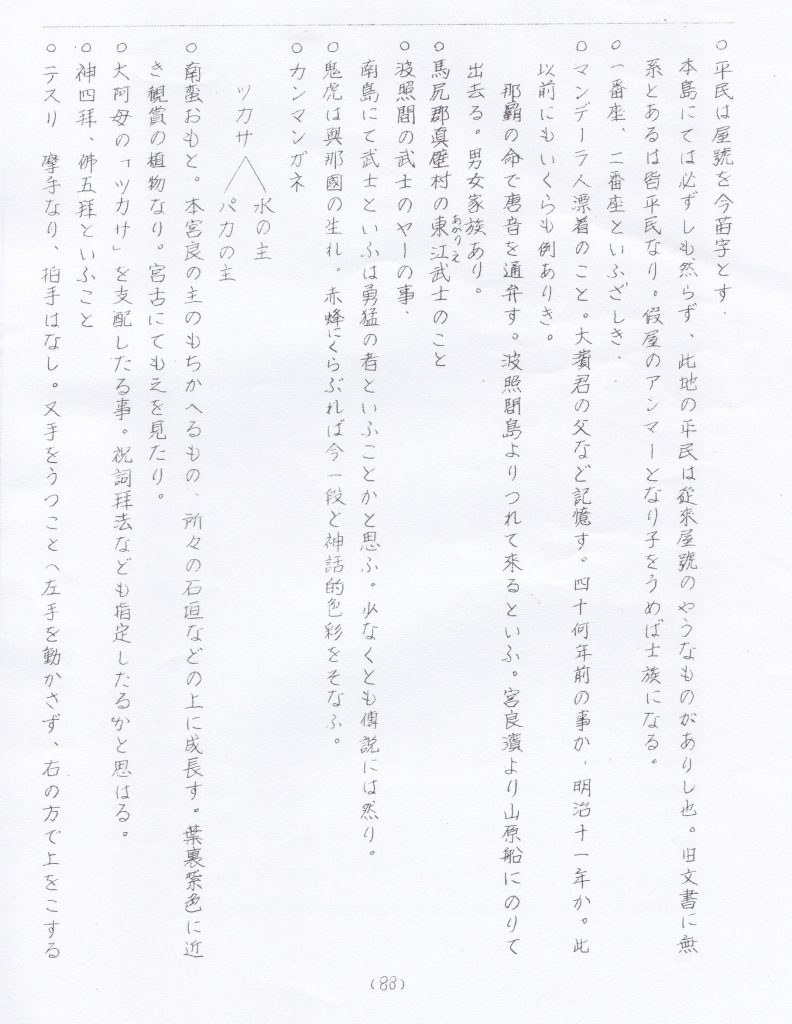

柳田はこの旅で見聞きしたことを『南島旅行見聞記』と題した手帳に書き記し、それを基に朝日新聞に連載。後年、さらに『海南小記』『海上の道』を刊行、日本文化の起源を巡る稲作文化の北上説に結実することになる。『南島旅行見聞記』に残された次の一文が目を引く。

「マンデーラ人漂着のこと。大濱君の父など記憶す。四十何年前の事か、明治十一年か。此以前にもいくらも例ありき。那覇の命で唐音を通弁す。波照間島よりつれて来るといふ。宮良濱より山原船にのりて出去る。男女家族あり」

マンデーラ人(マンデラ人の表記もあり)とは、マニラ(フィリピン)人といわれる。1876年、彼ら男女100人近くを乗せた船が波照間島に漂着、島役人の命を受けて石垣島登野城に移送された。仮小屋に収容されたマンデーラ人に同情した登野城の人々は、食料や生活物資を分け与えた。一年有半、マンデーラ人とは豊年祭などで親しく交流し、色恋沙汰もあったらしい。柳田の書いた「大濱君」とは、「大濱信泉」のことで、その父とは「信泉の父・信烈」のことを指す。「大濱君の父」という表現は、信泉を主体に置いた表現であり、信泉の存在を知っていることを前提に書いている(筆者注=生前の信泉自身が「大濱」「大浜」の表記を併用しており、文献によって表記が異なる。柳田原文は「大濱」)。