ナポレオンが驚いた「武器のない島」

産業革命の波にのった欧米諸国は東アジアに勢力を拡大。英国やフランス、ドイツ、ロシア、米国が琉球近海に姿を現すようになる。上原兼善(岡山大学名誉教授)が琉球王府の記録『球陽』などを基に外艦渡来事件をまとめた表(『黒船来航と琉球王国』序章)によると、19世紀から急増し、なかでも英国船との濃密な接触が目立つ。

琉球に本格的な「近代西洋の衝撃」をもたらしたのは英国のアルセスト号とライラ号だ。英国はナポレオン戦争に勝利した翌1816年、極東進出に本腰を入れ、中国との通商改善へ交渉を急ぐ。アルセスト号を旗艦とした船団が特命大使を護送。北京で交渉を終えて帰国する大使を迎えるまでの数カ月間、朝鮮半島から琉球までを探検・測量する任務が与えられた。

那覇港に入った当初は琉球側も規定に従って友好的に対応したが、許可なく沖縄島周辺を測量したことに衝撃を受けた。薩摩に指示を仰ぎながら、関所や見張り小屋を設けて警戒態勢を敷く。それでまで沖縄島の正確な形さえ明確に知られておらず、これは初の本格的な測量となった。アルセスト号艦隊の40日間にわたる長期滞在は前例がなく、琉球・薩摩側は国家的な対応を迫られた。長旅で病気になった船員らを手厚く看護、死者が出た際には墓地(現在那覇にある泊外人墓地)に丁寧に埋葬した。浸水修理に伴う荷揚げを許可し、保管場所に寺院を提供した。船員らはそこで火薬を乾かし、装備品を手入れした。

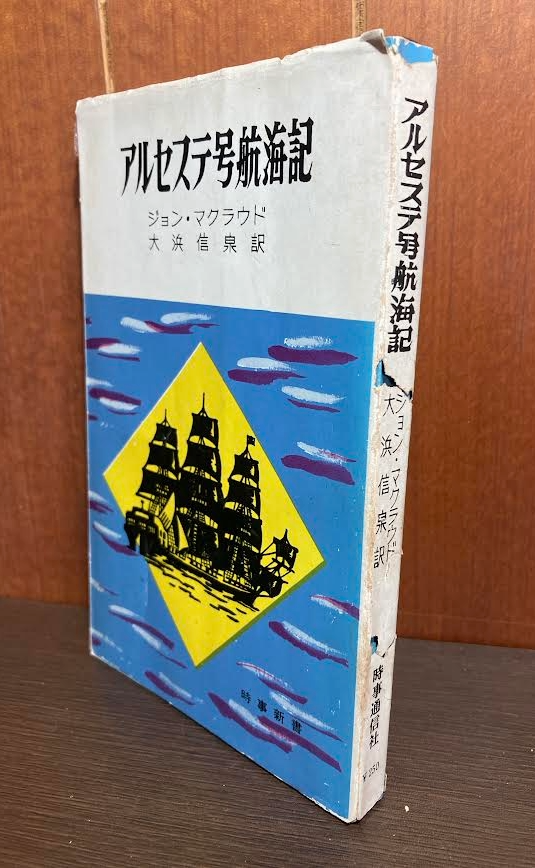

旗艦アルセスト号に乗っていた軍医マクロードが『アルセスト号朝鮮・琉球航海記』、僚艦ライラ号の艦長バジル・ホールが『朝鮮西海岸および大琉球諸島への探検航海記』を英国で出版。オランダ語・フランス語・ドイツ語・イタリア語にも翻訳されるなど欧米でベストセラーとなり、瞬く間に一種の琉球ブームを巻き起こした。「平和で牧歌的な島」のイメージはオリエンタリズムの色調を帯びており、以後、列強の来航を呼び込む契機となった。

帰路、アフリカ大陸西側のセントヘレナ島に寄り、虜囚生活を送っていたナポレオンと会見した逸話はあまりにも有名だ。「琉球には武器がなく人々は戦争をしない、生活において貨幣を用いず、英国船に無償で品々を贈った」。琉球訪問団からそう聞いたナポレオンは驚愕した。激戦に次ぐ激戦で欧州を席巻した彼には信じがたい話だったのだ。先述したように武器は存在しており、それは事実ではない。のちに来琉したペリーらは「理想郷」とはほど遠いと手厳しく指摘している。

なぜ「武器のない平和な島」という幻想が記されたのか。現在の歴史家らは、琉球以外の国々で手荒い対応を受けたからだと指摘する。清国滞在中、英国全権大使は朝貢国と同等に扱われ、中国皇帝にかしずく儀礼に従うよう強要されたために反発、皇帝と謁見しないまま帰国する羽目に。琉球からUターンしてきた艦隊は、広東近くまで川を遡上して全権大使を迎えようとしたが、河口で足止めをくらう。強引に通過したところ、清国の三つの砲台(大砲計110門)が一斉に火を噴き、激しい砲撃戦となった(「虎門事件」)。アルセスト号は軽い傷ですんだが、清国砲台はほぼ壊滅、死者は47人に及んだ。文字通りの砲艦外交であり、清国側は敵対姿勢を一変せざるをえなかった。

さらにアルセスト号はジャワ沖で座礁に見舞われ、60隻600人近い地元住民から襲撃を受けて炎上・沈没、ライラ号に救助され、九死に一生を得た。

琉球に至る前、朝鮮でも冷淡な対応を受けている。対照的に、琉球は規定で異国船には水や食料を無償で十分に提供し、一刻も早く穏便に追い払うことを至上目的としていた。実際、琉球人に深い好意と親近感を書き残している。2年近い全航海の中で、琉球で過ごした40日間は安息日だった。それがジャワなどで受けた過酷な体験と対比され、より「ユートピア」として印象付けられた―というものだ(山下重一『琉球・沖縄史研究序説』、浜川仁解説・注釈『アヘンとユートピア』など参照)。