沖縄は日本の民主主義の希望?

名護市長選を控えた2017年12月、同市内で基地問題のシンポジウムを開催した、東京のシンクタンクの代表が、討論の中で「沖縄は最後の希望」だと発言した。東京をはじめ、日本中が政治的に右傾化している現在、沖縄は「日本の民主主義が唯一機能している場所」だという。

政治学では、民主主義の成熟度は市民による政治参加の度合いによって測られる。公的な政治参加としては選挙での投票などが、非公式のものとしてはデモなどがある。在日米軍専用施設の7割が集中するがゆえに、選挙の投票率が比較的高く、基地問題に関連した抗議集会やデモがさかんな沖縄は、なるほど一見、民主主義の優等生に見えるかもしれない。

だが、日本の辺境に位置し、1972年まで米軍の占領下におかれて日本国憲法が適用されなかった沖縄が、日本の民主主義を体現する唯一の場所だというのは奇妙な話ではないか。

歴史家の立場から見れば、沖縄の反基地運動を支えてきたのは、教育で培われた民主主義の思想というよりも、むしろ沖縄戦や米軍占領統治の経験である。反基地運動の中心が、現在に至るまで、1972年の沖縄施政権返還前に生まれ育った復帰前世代であることも、そのことを裏づけている。

深刻な世代の断絶

しかし、それは裏を返せば、戦争や占領の経験を共有しない復帰後世代が、反基地運動やその精神を引き継ぎにくいということにもなる。

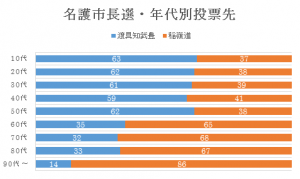

沖縄テレビの期日前出口調査によれば、2018年2月の名護市長選では、名護市の有権者のうち60代以上の平均7割が、辺野古移設反対を掲げる稲嶺進候補に投票した。これに対して、10代から50代までの約6割は、辺野古移設の争点化を避けたものの、移設への協力が前提の米軍再編交付金の受け取りを主張する、渡具知武豊候補に投票した。

物心つく前に沖縄復帰を迎えた50代以下と、戦争と占領の中で生き抜いた60代以上とで、投票先が見事な好対照をなしたのだ。

野添文彬氏がオキロン『名護市長選挙の20年』で指摘した通り、2010年と14年の名護市長選で移設反対派が勝利したのは、特殊な政治的環境下での「レア・ケース」だった。特別な「追い風」の吹かなかった今回の選挙では、世代の断絶がくっきりと表れた形になる。

戦争と占領の体験をめぐる深刻な世代の断絶は、2018年11月に予定されている沖縄知事選にも影響を与えるのだろうか。